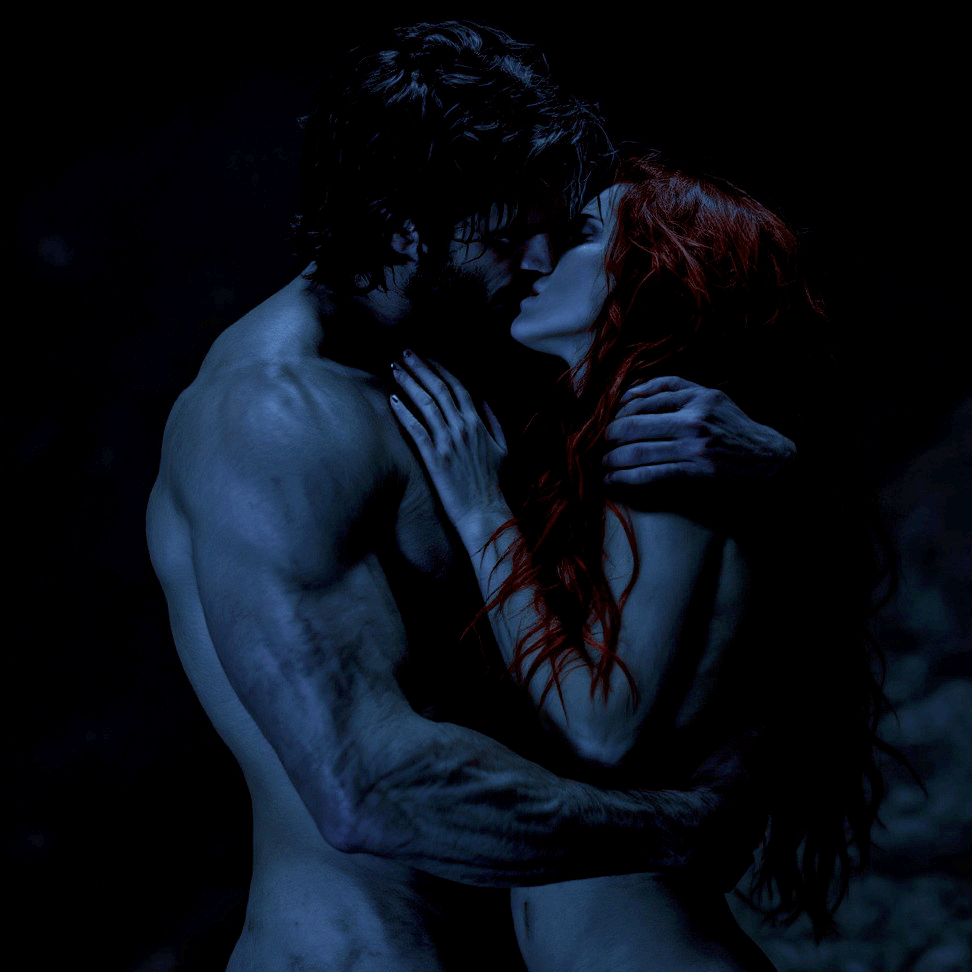

«Emir bajó la tela con suavidad, deslizándola por sus caderas, sus muslos, sus rodillas. En ningún momento dejó de rozarla, como si no pudiera soportar que entre su piel y la de ella corriera siquiera el aire.

Ella alzó una pierna. Luego la otra.

El pantalón cayó al suelo con un susurro húmedo.

Emir lo recogió sin romper el contacto visual…

—Listo… —susurró con una voz tan ronca que parecía nacida del centro del pecho—. ¿Te duele menos?

Mileva lo miró. Lo miró de verdad. Ya no quedaba distancia que fingir.

Su respuesta fue cruda, honesta, cargada de deseo:

—Ya no me duele.»